WEB予約

RESERVE

こちらから全ての診療科のWEB予約が可能です。

また、ご予約した診療科のメニュー内からご予約の確認・変更も可能です。

オンライン診療

ONLINE

こちらから全ての診療科のオンライン診療がご予約可能です。

ご利用にはCLINICSへの登録が必要になります。

お電話でのご予約

TELEPHONE

お電話でのご予約を受け付けております。

診療時間外の場合はWEB予約をご利用ください。

斜頭症とは

頭のどちらか片方が平坦になり、全体を見ると頭が左右非対称に見える形のことをさす医学用語であり、それだけでは決して病気ではありません。

発生頻度

乳児によく見られます。アメリカでは 1992 年に、乳児突然死症候群の予防を目的に仰臥位を推奨する”Back to Sleep キャンペーン”が始まってから、激増したと言われています。

これ以前の頻度は 300 人に 1人でしたが[出典1]、2013 年のカナダでの健康診断での乳児 440 人を対象にした調査では、

47%に変形性斜頭症・短頭症を認めたと報告されています[出典2]。

日本での頻度は、正式なデータがなく不明です。男女比はおよそ7:3の比率で男の子に多く発生します。

原因

原因は環境からの外圧です。胎児期、出生直後、生後に分けられます。過去に関連が調べられた有名なものをリストアップしますが、複数の原因が影響しているお子さんが多いようです。

胎児期

初産、多胎児、逆子、切迫早産による安静 など。

出生直後

補助分娩(吸引、鉗子)、未熟児(早産、低出生体重)、大頭症、斜頚、向きぐせ、NICU入院 など。

生後1〜2か月

低活動の気質(おっとり)、首の運動制限、神経学的問題、発達の遅れ、タミータイム不足、仰向け寝、哺乳の向きがいつも同じ、長時間のベビーカー(バウンサー、カーシート)使用 など。

このような、外圧によって頭の形が変形したものを総称して「変形性斜頭症」と呼びます。なかでも、斜頭症の原因の中で最も多いのが、乳児の向きぐせです。 向きぐせについては別の項目で説明します。

生後1〜2か月の、まだ自分で動くことができない乳児に向きぐせがあると、柔らかい乳児の頭蓋が重力の影響を受けて特徴的な形になります。

その特徴をじっくり観察すると、病気が原因の変形であるかそうでないかの見分けがつくことも多く、病気が原因でない場合の斜頭症を「頭位性斜頭症」または「位置的頭蓋変形」と呼びます。

向きぐせ以外の外圧が原因の斜頭症、即ち、頭位性ではない「変形性斜頭症」は、下記(斜頭症の特徴type I 〜 type V)に合致しない場合もあります。

他にも斜頭症に類似した変形が起こる頭蓋骨の疾患「頭蓋縫合早期癒合症」というものがあり、こちらは手術適用となる可能性のある疾患なので、変形が気になったら早期のしっかりとした診断が大切です。)

斜頭症の特徴

向き癖が原因の「頭位性斜頭症」の場合、向き癖がある側の後頭部片側の平坦化が見られます。

判断基準(軽度・中等度・重度等)

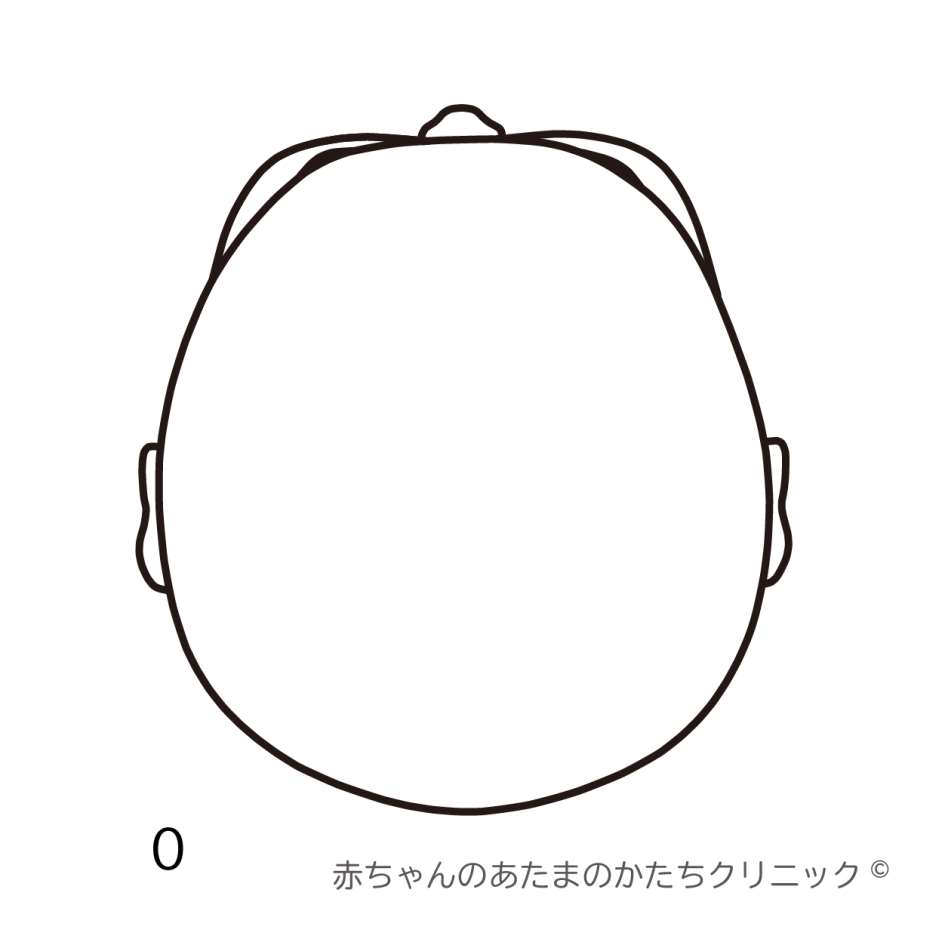

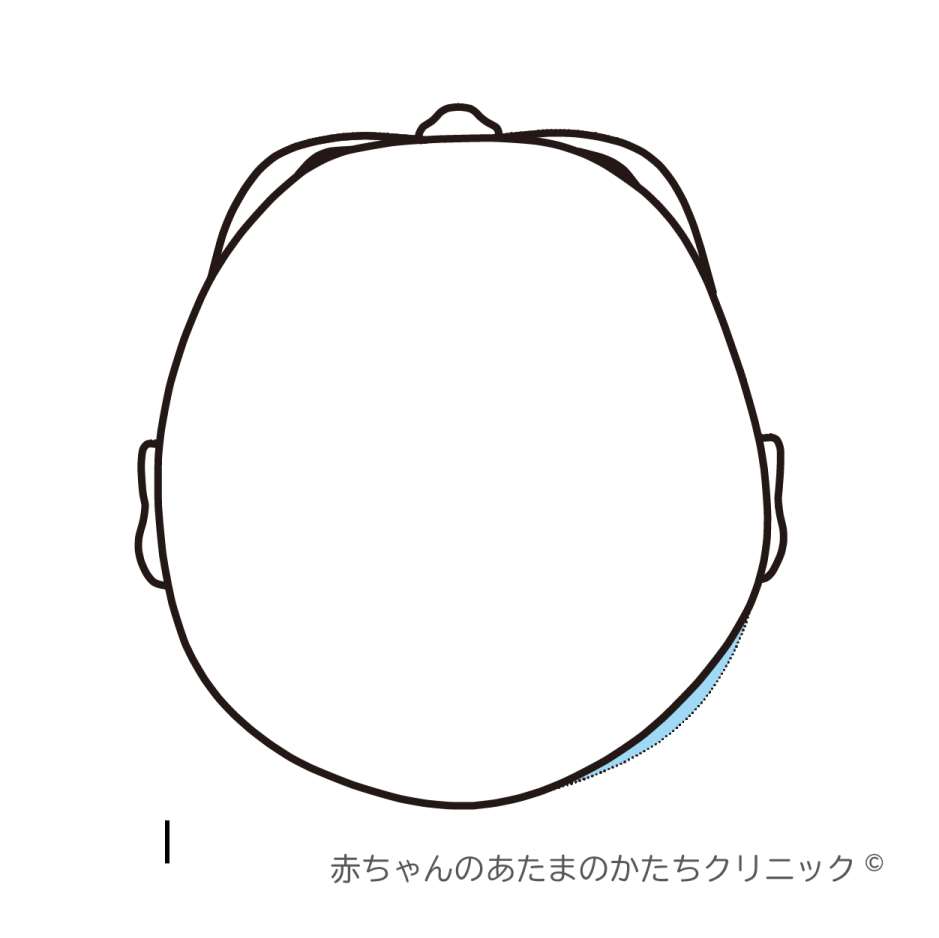

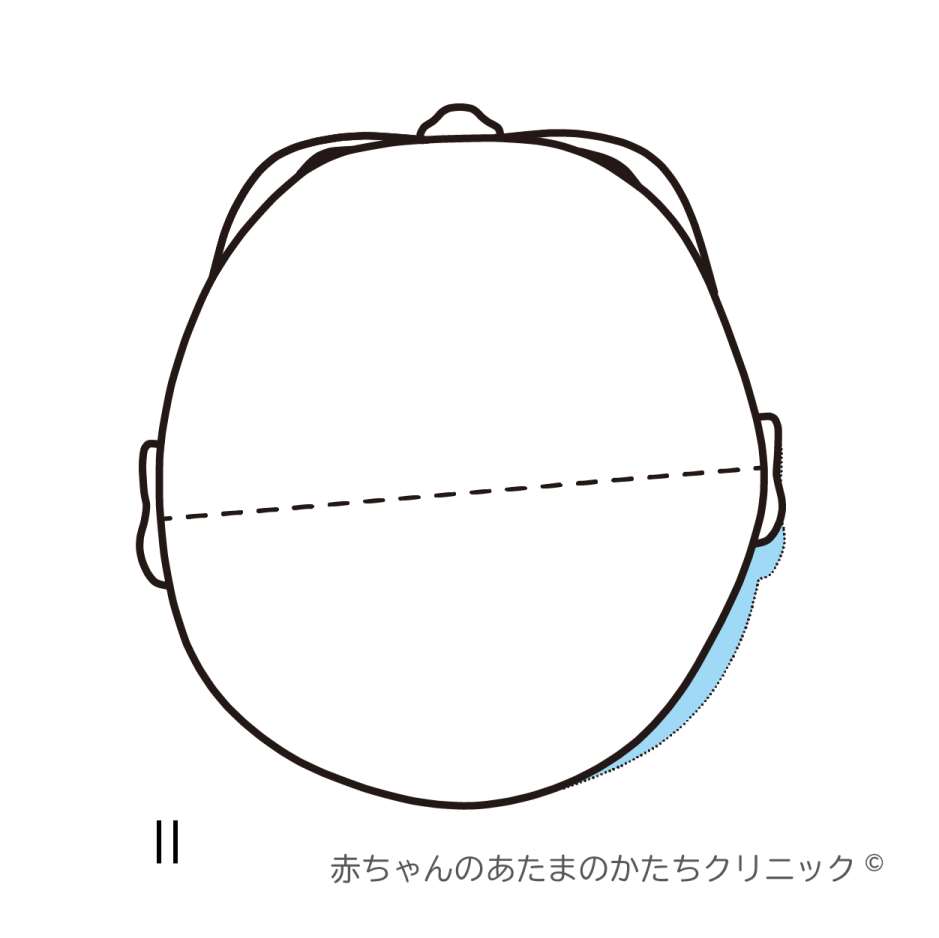

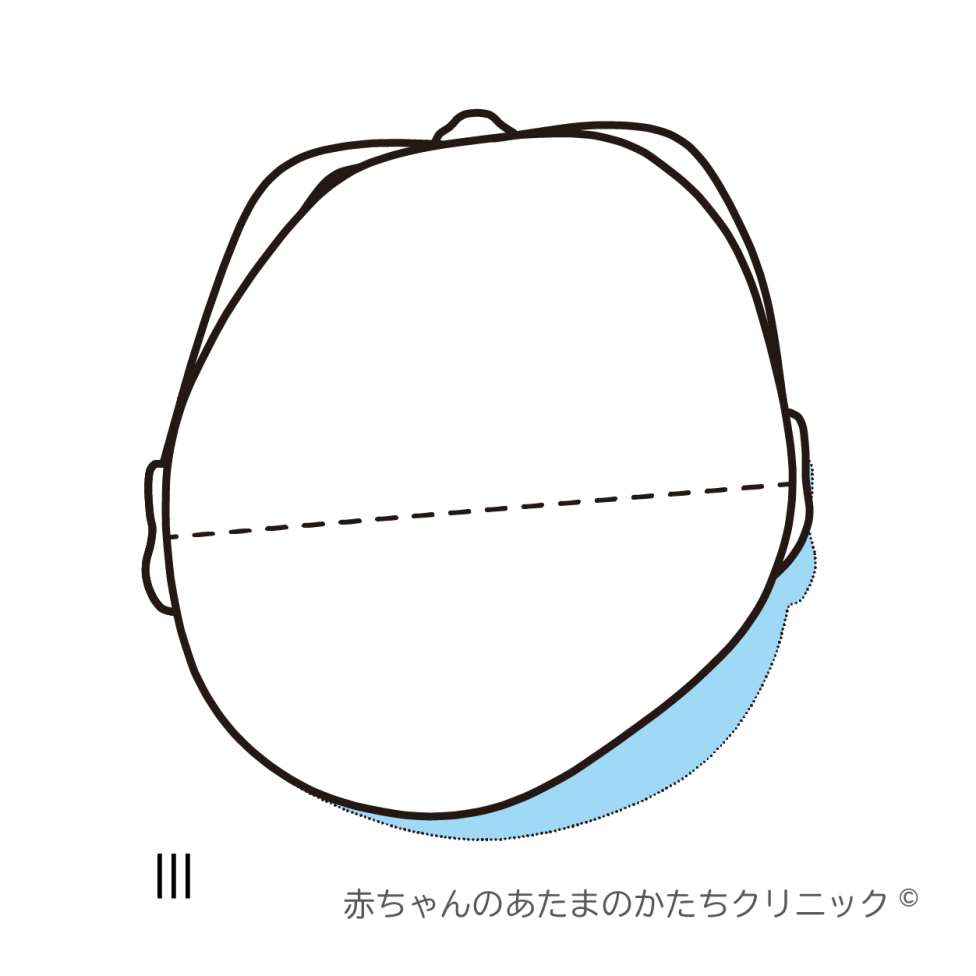

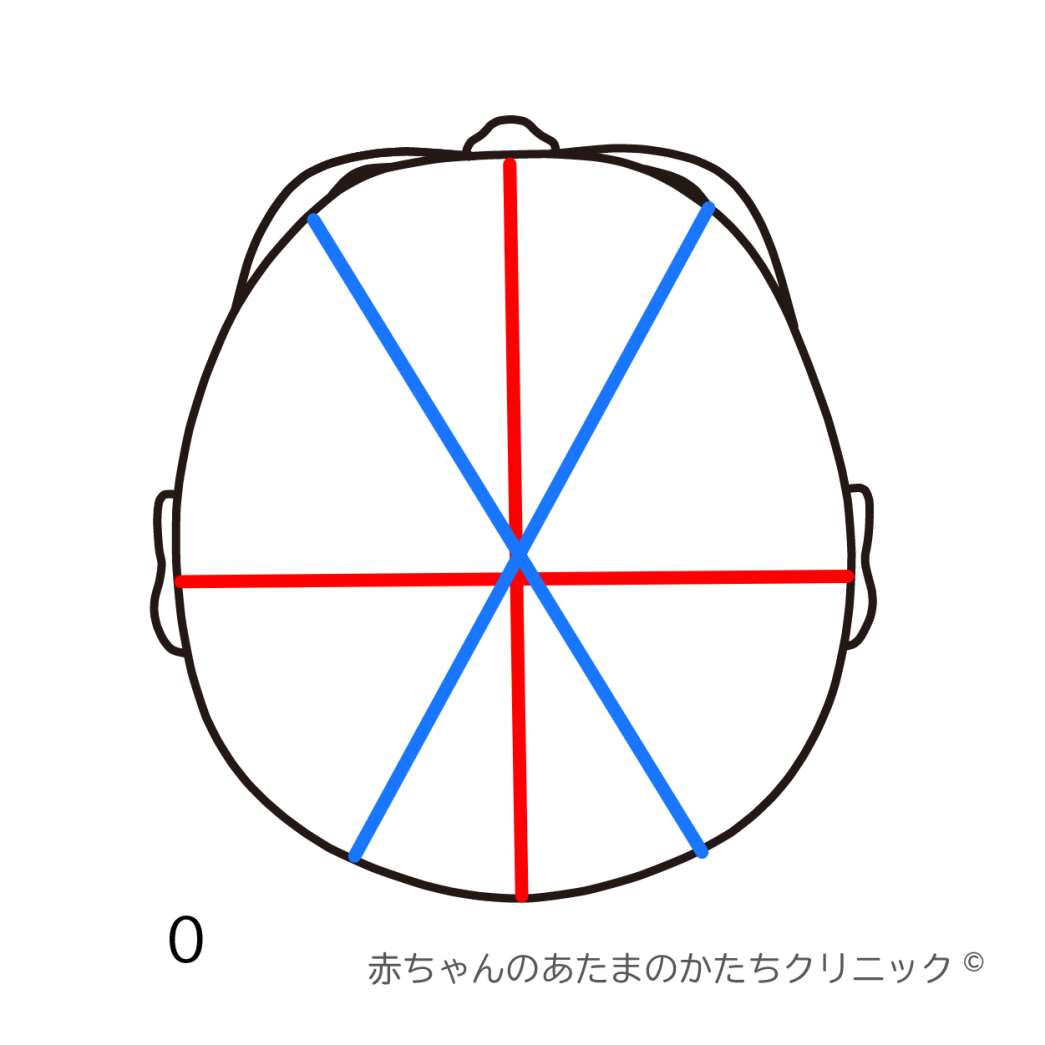

斜頭症の特徴を理解するのに Argenta (アルヘンタ)の分類が有用で[出典1](図1)、医師の診断において広く使われています。

type I

片側の後頭部の平坦化

type II

平坦な側の耳介が前方にある

type III

平坦な側の前額の前方突出、前頭部の左右非対称

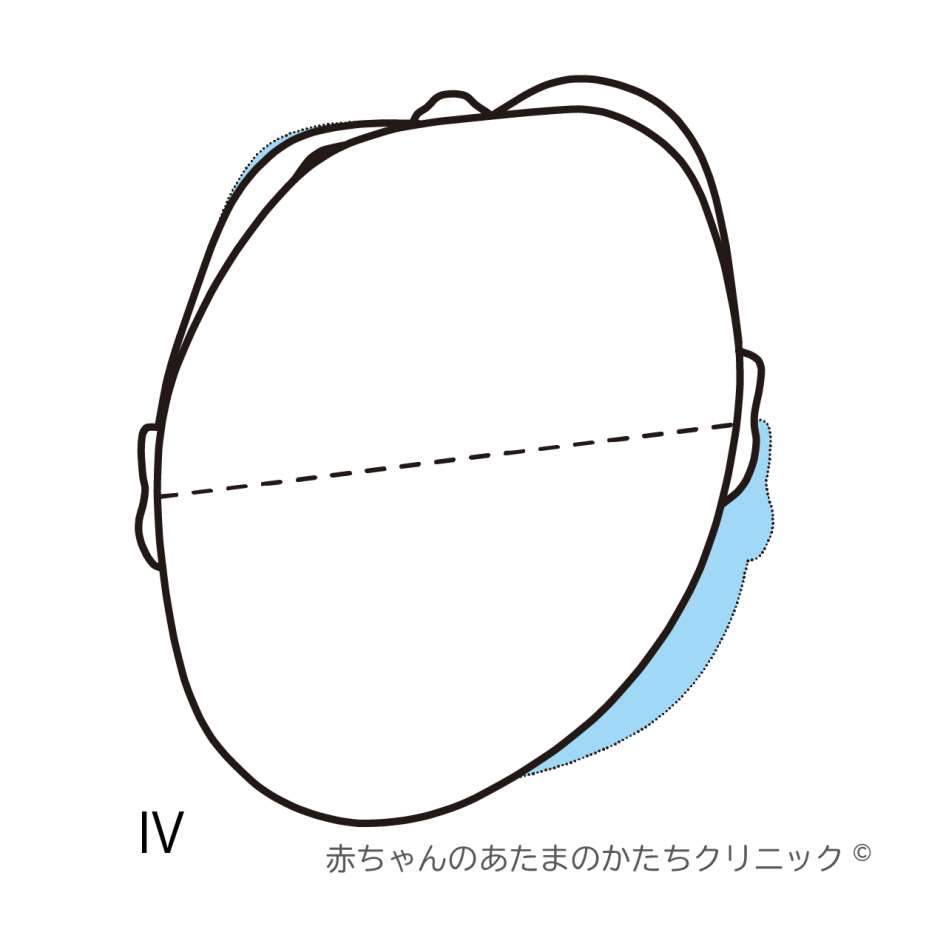

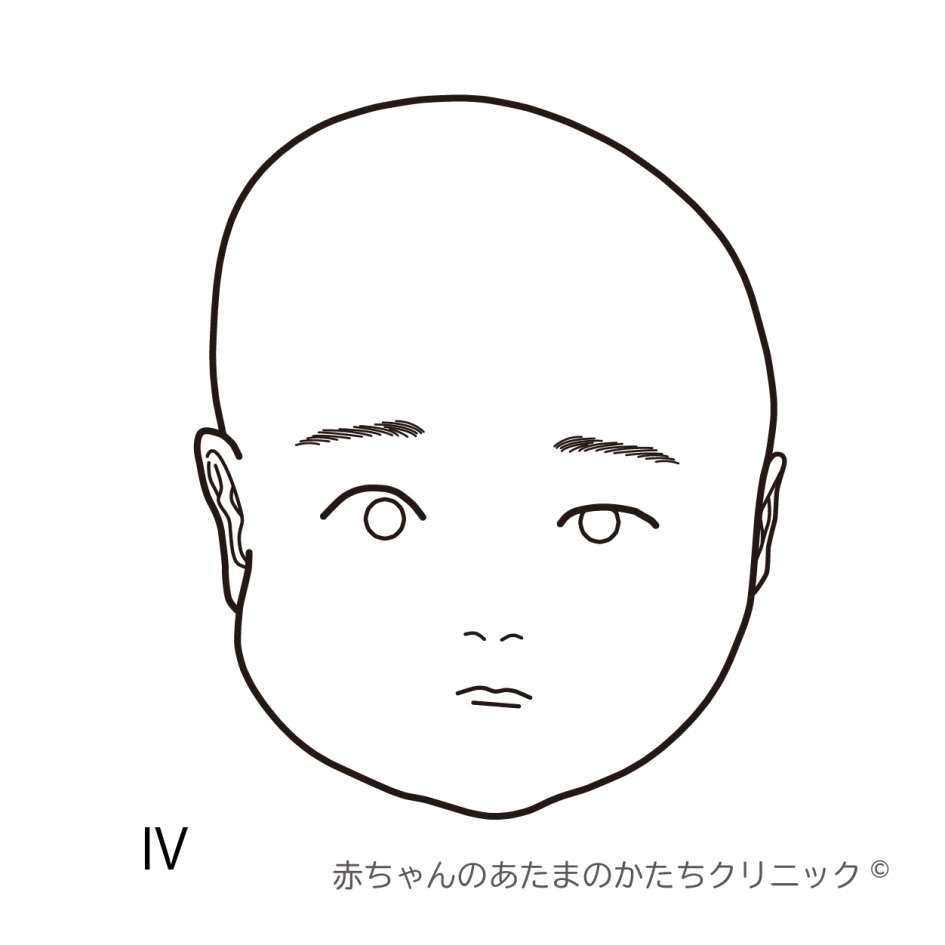

type IV

平坦な側の同側の頬部の前方突出

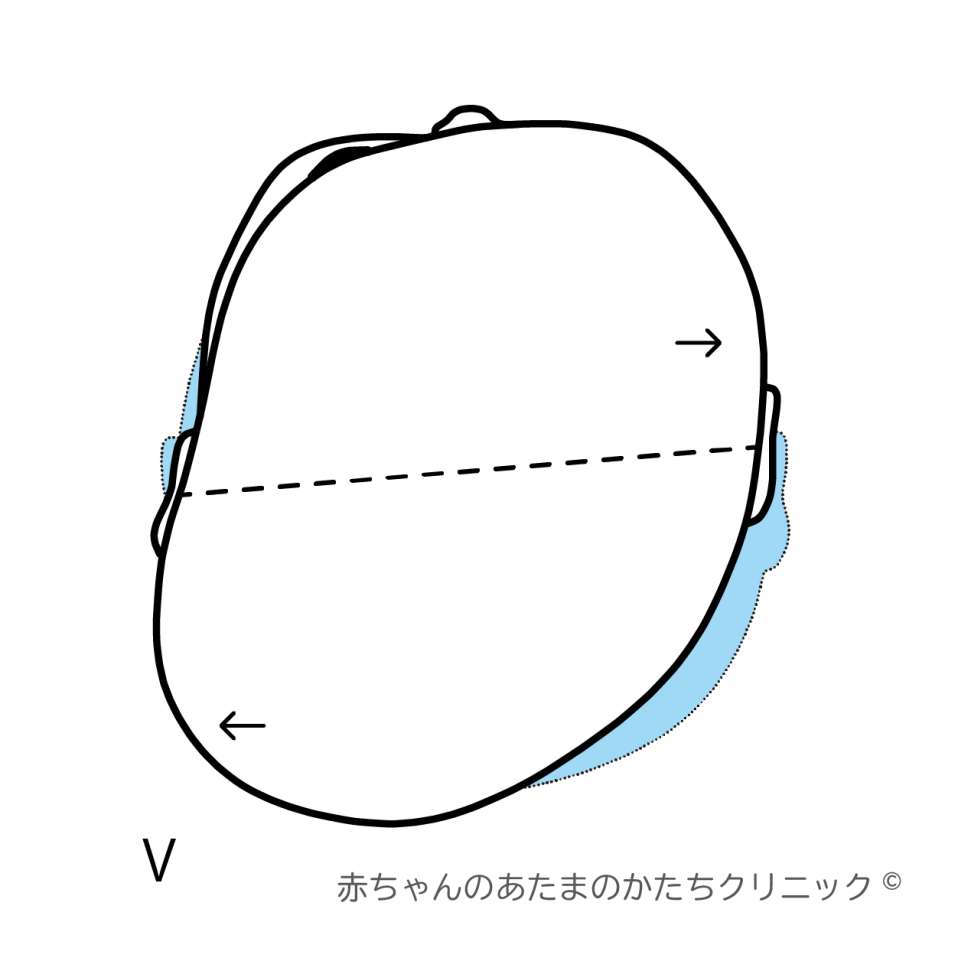

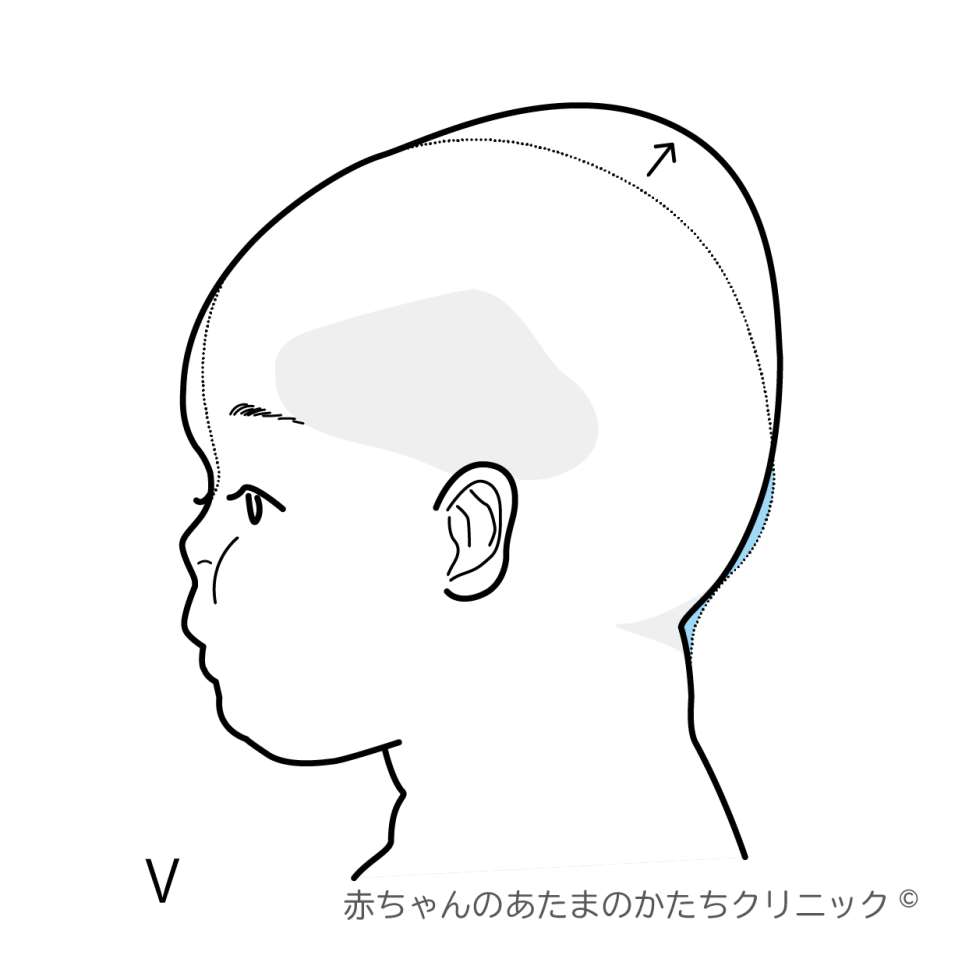

type V

多くは対側の側頭部の膨隆または平坦な側の後頭部の増高

その他、上記各typeに付随して、耳介の形や大きさの左右非対称(平坦側の折れ耳、大きさが違って見える)、瞼裂の左右非対称(反対側の目が小さく見える;偽性眼瞼下垂)が見られることもあります。

見た目の特徴の分類なので、重症だからといってすべての特徴を持っているとは限りません。

例えばtype I+IIIは非常に多くみられる形で、後頭部と前頭部の平坦な部分が対角線上にあるため、上から見ると平行四辺形のような形に見えるものの、耳の位置の左右差はありません。

type III +Vは顔の変形は無いのですが、上から見るとソラマメのような形をしている場合があります。多くの特徴を持つほど、また付随する二次的変形(平坦さで足りなくなった容積を補おうとして突出した部分)があるほど、変形はひどく感じられます。

日本人には、この分類で収まらない、特にtypeVの変化形のようなお子さんが時々いて、「治療をしないで1歳、2歳、3歳を過ぎてしまったけれど変形が残っていて心配」とおっしゃり受診される場合は決まってこの特徴をお持ちのお子さんです。

typeVのお子さんは、ヘルメット治療においても効果が出にくい傾向がありますが、10年前からヘルメット設計や治療期間中の調整を工夫し続けてようやく成果が出るようになってきました。それでも何よりも、typeVにしない予防、頭が柔らかいうちに治療開始することも重要だと思っています。

計測による重症度

クラニオメーターを使用した計測値を基に計算した cephalic index と cranial asymmetry が最も広く指標として用いられています。

斜頭症は疾患ではないのでその計測手法は統一されておらず、国や施設、あるいは、医療機関か自然科学の研究機関かによっても異なります。

見ための重症感を最もよく表す指標は何か、どの部分を計測するのが最良か、施設基準の異なる国や地域でも普遍的に計測・比較できる方法がないか、成長の早い乳児の計測のタイミング、非破壊的、無被曝で検査する方法はないか、じっとしていることが難しい乳児の細部凹凸の検査方法、計測値の精度はどこまで必要か、などクリアすべき問題が多く、各分野で最適な方法が模索されています。[出典3.4]

cranial asymmetry は、額と後頭部のもっとも突出した部分の高さの平面で、

左右対角線の差です。

cranial asymmetry

額と後頭部のもっとも突出した部分の高さの平面で左右対角線の差です

6mm未満

正常

6~9mm

軽症

9~13mm

中等症

13~17mm

重症

17mm以上

最重症

cephalic index

「頭指数」と呼ばれ100×頭幅/頭長で計算された数字です。

79 以下

長頭

80~94

標準形態(日本人)*

95~101

短頭

102 以上

超短頭[出典5]

放っておいても自然に治る?

「斜頭症」のお子さんが病院に通院し続けることはないため、大人になるまでの斜頭症の追跡調査は存在しません。 一般人口中の頻度もわかっていません。しかし、小児科医の長年の臨床経験から、軽症であれば成長に伴う正常範囲への改善が期待できると考えられています。

米国の 18 歳以下健常者1429 名の頭部 CT画像での調査では、変形性斜頭症の頻度は 12~18 歳時には 11%程度で、重症例が減っていたと報告されています[出典6]。

母子手帳の頭囲成長曲線を見てみてください。成長が著しい月齢6か月までは変化が大きいため改善も期待できますが、その後はだんだん成長スピードが落ちるため変化もゆっくりになります。

2歳で大人の頭囲の80%、3歳で90%と言われており、その頃までは変化があるようです。

なお、中等症以上では、正常あるいは左右対称にまで治る確率が下がってきます。

形の特徴(Argentaの分類)の一部は残る可能性がありますが、毛量が増え髪質が太くなり地肌が見えなくなることや、頭囲が大きくなることで非対称さが薄まったように感じ、気にならなくなることも多いようです。

予防と早期治療

端的にいうと、頭の平坦部への長時間の荷重を防ぐことにつきます。

概ね4ヶ月齢以下や軽症例では、家庭で可能な理学的療法が推奨されます。

生後4、5、6 か月児で比較的重症な場合は「ヘルメット治療」が推奨されます[出典8]。 Argenta II 以上やCA13ミリ以上は、治療を行うことによる恩恵の度合いが大きいお子さんであり「ヘルメット治療」の適応があります。 また、中等症以上で、家族の希望がある場合にも「ヘルメット治療」の対象となります。

私たちの研究では平均 4 か月半の装用で cranial asymmetry の平均が 16.3 から 7.7 まで改善を得ました(cranial asymmetryの項参照)。

多汗や汗疹をほぼ全例で、水疱を 1 名に認めましたが、それ以上に重篤なヘルメットに起因する有害事象は認めませんでした。

開始時月齢は 6 か月未満の群は、6か月以後に開始した群と比較して、改善度合いが大きく、定頸以後はできるだけ早期に開始した方が望ましいと考えます[出典9]。

ヘルメット治療の効果を得るには、正しい装着方法で23時間程度装着し、定期的な通院と適切な調整を受ける必要があります。 装着方法が不十分な場合には満足できる結果が得られない可能性があります。健康保険が適応されない高額な治療ですし、治療中は赤ちゃんの様子をよく観察したり、ヘルメットのお手入れをこまめにしたり、また臨時で来院が必要になったりと保護者の負担になることは事実です。

治療の効果とリスク、保護者以外のご家族や、場合によっては保育園、そしてクリニックが提供する治療中のサポート体制について十分にご相談いただいた上で、治療を開始することをお勧めします。治療開始前に外来で納得いただけるよう説明いたします。

赤ちゃんのあたまのかたちクリニックでは、上記の点を踏まえ、変形の予防、軽症例の場合の家庭での対応方法指導、各種発達検査、向きぐせ改善のアドバイス、ヘルメット治療などを行なっています。

出典一覧

- rgenta, L., David, L. and Thompson, J.: Clinical classification of positional plagiocephaly. J Craniofac Surg 15: 368-72, 2004

- Mawji, A., Vollman, A.R., Hatfield, J., et al.: The incidence of positional plagiocephaly: a cohort study. Pediatrics 132: 298-304, 2013

- 彦坂信.頭位性斜頭症におけるキャリパー・巻尺による頭部の表面形状計測の信頼性の検討 シミュレーン外科学会 第23回日本シミュレーション外科学会 2013

- Willbrand JF, et al. J Craniomaxillofac Surg; 39: 24-9, 2011.

- Koizumi, T., Komuro, Y., Hashizume, K., et al.: Cephalic index of Japanese children with normal brain development. J Craniofac Surg 21: 1434-7, 2010

- Ahluwalia, R., Kiely, C., Foster, J., et al.: Positional posterior plagiocephaly: a single-center review. J Neurosurg Pediatr 1-5, 2020

- Martiniuk, A.L., Vujovich-Dunn, C., Park, M., et al.: Plagiocephaly and Developmental Delay: A Systematic Review. J Dev Behav Pediatr 38: 67-78, 2017

- Flannery, A.M., Tamber, M.S., Mazzola, C., et al.: Congress of Neurological Surgeons Systematic Review and Evidence-Based Guidelines for the Management of Patients With Positional Plagiocephaly: Executive Summary. Neurosurgery 79: 623-624, 2016

- Takamatsu, A., Hikosaka, M., Kaneko, T., et al.: Evaluation of the Molding Helmet Therapy for Japanese Infants with Deformational Plagiocephaly. Jma j 4: 50-60, 2021

こちらから

ご不明な点等ございましたら下記へお電話ください。

WEBでのご予約の場合、当院より予約確定のお電話をさせていただきます。

お電話がつながって初めて、ご予約確定となります。

なお、お電話番号は通信専用や着信拒否設定されている場合、予約確定ができませんのでご注意ください。

火曜日は理学療法士による発達支援を含む初診ですので、費用がことなります。詳細は治療費のページをご覧ください。